Bisnis.com, JAKARTA – Perubahan kebijakan iklim Amerika Serikat yang dijalankan oleh Presiden Donald Trump, termasuk mundur dari Perjanjian Peris, seharusnya tidak menyurutkan komitmen transisi energi Indonesia.

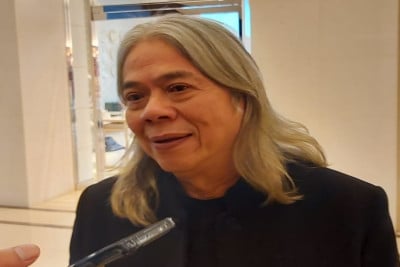

Staf Pengajar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Shofwan Al Banna Choiruzzad mengatakan langkah Presiden Trump tersebut merupakan respons dari perubahan global yang kemudian menggerus kekuatan AS.

Menurutnya, AS memiliki kekuatan besar di sektor minyak, sementara tren sumber energi global kini telah beralih ke energi terbarukan. Di sisi lain, China kini memimpin sektor energi terbarukan.

Situasi geopolitik ini diperkirakan akan berdampak pada agenda iklim dan transisi energi global. Salah satunya, upaya AS mengucilkan China dari rantai pasok energi terbarukan akan membuat rantai pasok menjadi terfragmentasi dan mengkerek biaya transisi energi secara global.

“Untuk itu, di level global, kita harus tingkatkan daya tahan agenda iklim dan transisi energi, dengan mendorong multilateralisme yang tidak bergantung pada satu kekuatan besar. Kita juga perlu memperkuat kemitraan multipihak dan lintasnegara yang lebih kokoh dan efektif,” ujarnya dalam forum diskusi bertajuk Agenda Iklim dan Transisi Energi di Tengah Memanasnya Situasi Geopolitik Internasional, Rabu (7/5/2025).

Di sisi lain, sejumlah negara, baik di Kawasan Asia maupun global, berpotensi menjadi mitra Indonesia untuk merealisasikan janji netral karbon sebelum 2060. Dengan begitu, target transisi energi yang ambisius dan teguh jadi kuncinya.

Baca Juga

Konsistensi langkah transisi ke energi terbarukan, lanjut Shofwan, harus dilakukan oleh Indonesia. Pasalnya, transisi ke energi terbarukan tak hanya sekadar masalah lingkungan saja, tetapi langkah strategis penting untuk menjamin pertumbuhan dan kedaulatan dalam jangka panjang.

Dengan meningkatkan kapasitas energi terbarukan menjadi lebih besar, Indonesia akan memiliki ruang manuver yang cukup luas ketika terjadi perubahan geopolitik dan lonjakan harga energi fosil.

“Indonesia tidak bisa terus menunda-nunda transisi ke energi terbarukan. Jika tidak ada political will dari pemerintah, tidak mungkin bisa menaikkan investasi energi terbarukan. Political will yang kokoh dan berkelanjutan menjadi kunci dari perbaikan kelembagaan dan mobilisasi pendanaan,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Policy Strategist Cerah, Wicaksono Gitawan, mengingatkan bahwa Indonesia tetap terikat dengan komitmen transisi energi sesuai Undang-Undang No 16 Tahun 2016, yang merupakan bukti Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris.

Dengan begitu, meski Amerika Serikat mundur dari Perjanjian Paris dan kesepakatan Just Energi Transition Partnership (JETP), Indonesia berkewajiban merealisasikan transisi dari energi fosil ke energi terbarukan.

Komitmen teguh Indonesia terhadap agenda iklim tidak hanya tergantung pada Negeri Paman Sam. Melalui Belt and Road Initiative (BRI), China mulai mengalihkan investasinya di Indonesia ke proyek energi hijau.

Belum lagi Jepang melalui inisiatif Asia Zero Emission Community (AZEC) juga berkomitmen mendukung dekarbonisasi Kawasan Asia.

“Meski demikian, Indonesia tetap harus waspada, mengingat tidak semua rencana investasi China dan Jepang sejalan dengan komitmen netral karbon. China misalnya, meski mulai beralih, investasinya masih dominan di energi fosil, seperti PLTU captive untuk smelter nikel,” kata Wicaksono.